手数料負けって言葉を聞いたことがあるけど、米国ETFは一度にたくさん買わなきゃ手数料で損するってホント?

こんな米国株投資初心者の疑問を解消します。

結論、ざっくり50万円以上買うなら差がでますが、それ以下ならまとめて買っても複数回に分けて買っても買付手数料は変わりません。(※2021年現在)

最近は大手ネット証券では、米国ETFのいくつかは取引手数料が無料になってきました。

しかし、QQQやSPYD、VYM、HDVといった人気の米国ETFは、依然として手数料がかかります。

この記事では「手数料負け」の概念の説明と、あまり気にする必要がない理由について解説します。

大手証券会社では米国ETFの買付手数料が無料に

2020年1月から、大手証券会社ではいくつかの米国ETFは買付手数料が無料になりました。

現時点で買付手数料無料になっている銘柄はコチラ↓↓

| 楽天証券 | SBI証券 |

|---|---|

| VT | VT |

| VOO | VOO |

| VTI | VTI |

| SPY | SPY |

| RWR | IVV |

| GLDM | EPI |

| GDAT | DHS |

| GDNA | DLN |

| GFIN | DGRW |

銘柄数はどちらも9銘柄ですが、内訳は微妙に異なりますね。

いずれの証券会社も、人気ETFのQQQやVYM,HDV,SPYDといった高配当ETFなどはまだ無料にはなっていません。

早いところ全ETF無料になってほしいですね。

いくら以上のまとめ買いがお得?

それでは買付手数料がかかる米国ETFを購入する場合、いくら以上のまとめ買いがお得なのでしょうか。

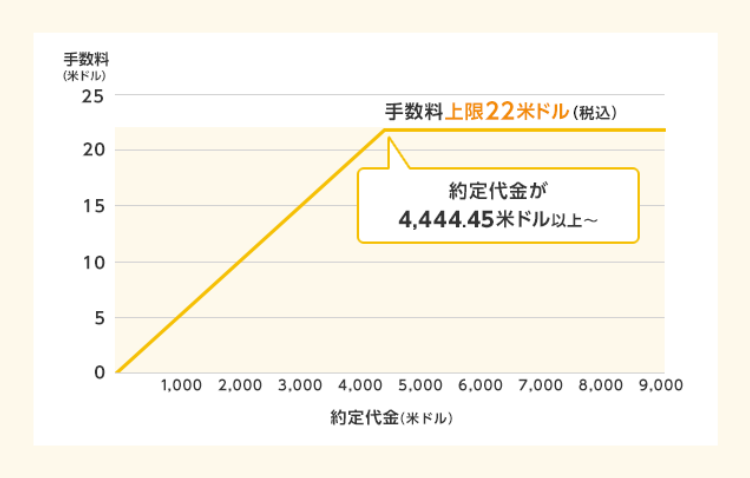

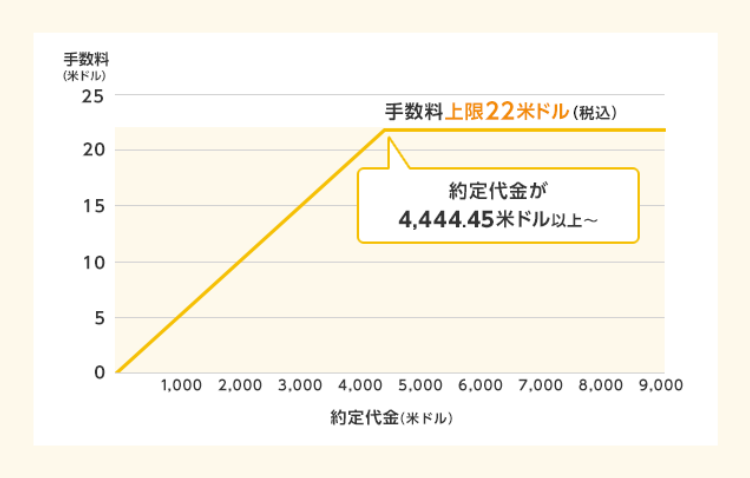

以下は楽天証券の約定代金と買付手数料の関係をグラフで表したものです。(SBIも同じ ※2021年現在)

取引手数料のイメージ(最低0米ドル~上限22米ドル、税抜)

引用:楽天証券(https://www.rakuten-sec.co.jp/web/foreign/us/commission.html)

グラフを見て頂けるとわかる通り、4,444ドル以上であれば買付手数料はお得になります。

4,444ドル以下の場合は約定代金の0.495%の手数料が一律でかかります。

つまり、4,444ドル以下の場合は月に一回10万円をまとめ買いしても、2万円を5回に分けて買っても買付手数料は一緒になります。

一方、4,444ドル以上の約定では手数料の上限が22ドルとなっており、手数料がお得になります。

例えば100万円分を購入する場合、

- 100万円を一発で買う人は22ドル(上限)の買付手数料

- 20万円を5回で分けて買う人は約9ドル(約定金額✕0.495%)✕5回で45ドルの買付手数料

この場合、一発で買う場合は5回に分けて買う場合に比べて手数料が半額以下で済むということになります。

つまり、

- ざっくり50万円以上を購入する場合は、一括で買った方が手数料的にはお得。

- 50万円以下なら気にする必要なし。

ということですね。

私には一発50万円の入金力はないので関係ない話ではあります…

いずれはこの差を気にするくらいの入金力を手に入れたいものです…

ちなみにDMM株では、米国株限定で購入金額に関わらず取引手数料が無料となっています。米国の個別株やETFへの投資に関心がある方は、公式HPをチェックしてみてください。

⇨ DMM株

結局「手数料負け」って何だったの?

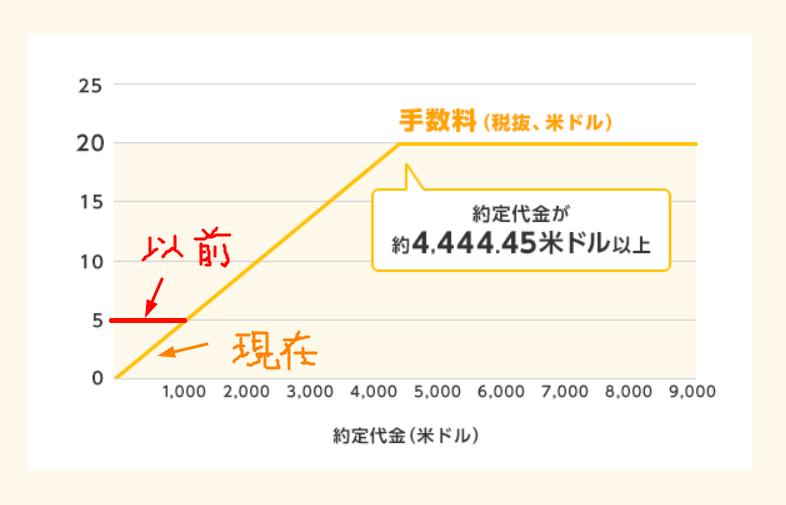

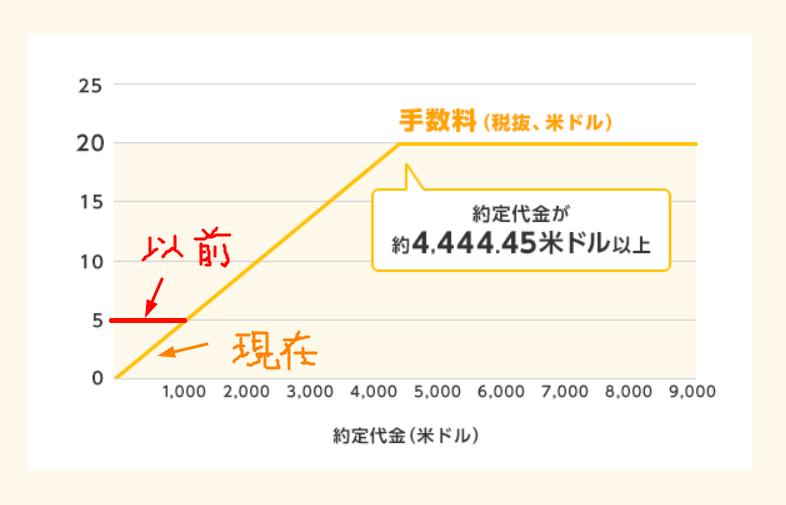

実は2019年までは米国ETFの手数料には最低手数料というものが設定されていました。

以前の取引手数料のイメージはこんな感じ↓

以前はグラフの赤線ように最低取引手数料5ドルというものが設定されており、一度の買付が1,111ドルを下回る場合、常に5ドルの手数料が取られていました。

つまり、5,000円分で1株なんて買おうものなら、5ドルの手数料がとられてそれだけで約10%持っていかれてたわけですね。

これだと小額投資する人にとってはかなり不利な手数料になることから、最低でも十数万円で買えなければ「手数料負けする」という言葉が使われていました。

現在では大手証券会社は軒並み最低手数料を撤廃したため、「手数料負け」の概念は考える必要がなくなったということになります。

最低手数料が撤廃されたのは2019年のこと。

これから投資を始める人にとっては嬉しい環境の変化ですね。

まとめ:米国ETFの買付手数料はあまり気にする必要がなくなった

まとめると次のようになります。

- 一度の投資額がざっくり4,444ドル以下の場合は、一括で買っても複数回に分割して買っても、かかる手数料は変わりません。

- 一度の投資額が4,444ドルを超える場合は、一括で買う方が手数料はお得になります。(手数料上限が22ドルのため)

最低手数料が撤廃されて、これまで以上にだれでも米国投資を小額から楽しめるようになりました。

この勢いで全ETFの買付手数料が無料化されることに期待したいですね。

ちなみに、当ブログで米国株投資家におすすめしている「DMM株」であれば、ETFも含めて米国株の取引手数料は全て無料です。

上手に証券口座を使いわけることで非常に格安コストで運用が可能です。興味のある方はこちらの記事も見てみてください。