いったい投資信託の手数料っていつ引かれるの?

投資信託の手数料には3つの種類があり、それぞれ引かれるタイミングが異なります。

この記事では、投資信託のそれぞれの手数料がいつ引かれるのか、手数料の確認方法や目安など、購入前に確認しておきたい投資信託の手数料の基本について解説します。

- 投資信託の手数料の3つの種類といつ引かれるのか

- 投資信託の手数料を確認する方法

- 投資信託の購入前に確認したい手数料の目安

- 手数料が低コストな人気の投資信託

- 【おまけ】手数料を実質ゼロ以下に下げる方法

投資信託の手数料の種類と、それぞれいつ引かれるのか、目安などについて購入前にしっかり確認しましょう。

関連記事 【朗報】SBI証券でクレカ積立が可能に!おすすめカードから設定方法まで徹底解説

投資信託の手数料はいつ引かれるのか

投資信託の手数料の種類

投資信託の手数料には次の3つがあります。

- 購入時手数料

- 信託報酬

- 信託財産留保額

投資信託の購入を検討する際はこれら3つの手数料を必ず確認するようにしましょう。

①投資信託の購入時手数料って何?

購入時手数料とは、その名の通り投資信託を購入する際に引かれる手数料になります。

高いものだと3%くらいの商品もありますが、そういった商品に手を出す必要はありません。

購入時手数料が3%の投資信託は、言い方を変えると買った瞬間に3%損をした状態でスタートする投資信託と言うことができます。

最近は人気の投資信託の中にも購入時手数料が無料のものがたくさんあるので、無料なものの中から選択しましょう。

手数料が高いからその分いい仕事をしてくれるなんてことは特にありません。購入時手数料は迷わず無料の投資信託を選びましょう。

②投資信託の信託報酬って何?

信託報酬とは、投資信託を運用する会社に対して支払う対価・報酬のことです。

投資信託は、いろいろな個別株を集めたバラエティーパックのようなもので、そのバラエティーパックの中身は、常にメンテナンスされています。

こういった銘柄入れ替えのような投資信託のメンテナンスをしてくれる運用会社に対して支払う対価が信託報酬になります。

購入時手数料は買う際に一度っきり発生する手数料ですが、信託報酬は投資信託を保有している間ずっと発生し続ける手数料になります。

信託報酬って名前は難しいけど、要はメンテナンス・管理費ってことね。

そうですね。信託報酬は安いものでは0.1%以下のものから、高いものだと3,4%のものまであります。信託報酬も可能な限り低コストのものを選びましょう。

③投資信託の信託財産留保額って何?

信託財産留保額とは、いわば解約料金のようなもので、投資信託の売却時にかかる手数料です。

0.1~0.5%が一般的ですが、無料なものもあります。

こちらは購入時手数料と同じく一度しか発生しないもので、なおかつ商品によってそれほど大きな差がないので、他2つの手数料と比較するとそこまで重要視していない人が多いかもしれません。

しかし、当然ながら手数料は安ければ安いほどいいので、購入検討時には信託財産留保額の割合もしっかり確認しましょう。

各手数料の確認方法がわからない場合は、簡単な調べ方を後半で解説しています。

投資信託の手数料はいつ引かれるのか

投資信託に3つの手数料があることを説明しました。

それぞれの手数料が引かれるタイミングをまとめると次のようになります。

①購入時手数料・・・購入する際に発生する手数料で、購入時に引かれる。

②信託報酬・・・保有している間、ずっと発生し続ける手数料で、都度引かれる。

③信託財産留保額・・・投資信託を売却する際に生じる手数料で、売却時に引かれる。

信託報酬が保有してる間、都度引かれるってどういうこと?結局いつ引かれるわけ?

そうですね。②の信託報酬についてもう少し深掘りしてみましょう。

信託報酬は年率XX%という形で、年率表記されます。

しかし、実際には信託報酬は日ごとに計算されており、毎日の信託報酬が差し引かれた形で基準価額が算出されています。

つまり、投資信託の基準価額には、既に信託報酬による控除が織り込まれているということ。

日毎の信託報酬は次のように概算できます。

保有金額×信託報酬(年率)÷365

実際には、毎日株価は変動しており、基準となる時価が変化するため、購入前に信託報酬の正確な額を把握することはできません。

したがって、信託報酬は年率XX%なのか確認して、「もし100万円分を保有し続けたら1年間にXX円の信託報酬を取られるんだな」といったザックリ計算をしてみることが重要です。

投資信託の長期投資において、最も注目すべき手数料は信託報酬になります。保有期間中ずっと発生しつづけるため、ボディブローのようにリターンに効いてきます。

購入時手数料と信託財産留保額は、そんな重要じゃないの?

もちろん確認すべき項目です。ただ、購入時手数料は無料なものも多く、信託財産留保額は商品によってそれほど差がでないですからね。

投資信託の手数料の確認方法

投資信託の購入時に実際にどのように手数料を確認すればいいかについて、実例をあげて見てみましょう。

ここでは、低コストで人気のSBI・Vシリーズについて、SBI証券の実際の画面を例に、手数料の確認方法を解説します。

SBI証券と楽天証券では微妙に画面が異なりますが、見方はほぼ同じです。

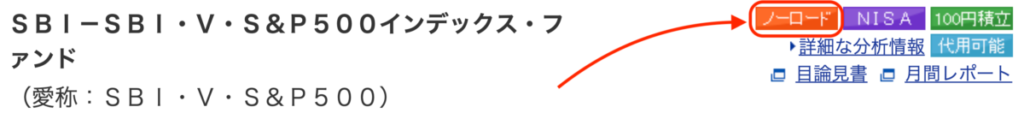

購入時手数料の確認方法

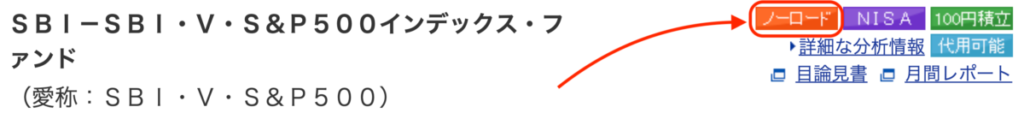

「購入時手数料」は「買付手数料」や「販売手数料」などと呼ばれることもあり、SBI証券では「買付手数料」と表現されています。

SBI証券の投資信託ページからSBI・V・S&P500インデックスファンドの商品ページに飛ぶと、次のような表示になります。

この「ノーロード」というのは購入時手数料無料という意味になります。

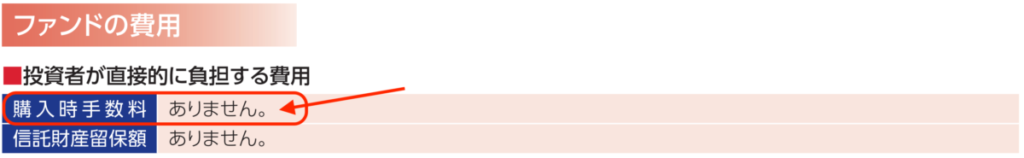

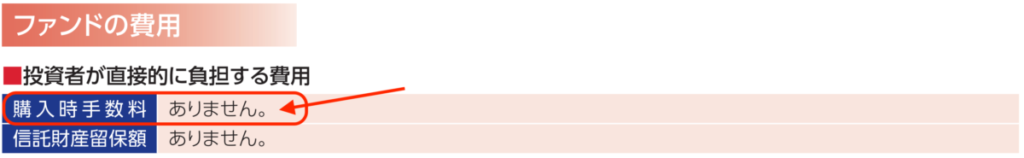

また同じページから「目論見書」を確認するとより詳細に内容を確認できます。

「ファンドの手数料」という項目を確認してみましょう。

この通り。SBI・V・S&P500は購入時手数料無料ですね。

どの証券会社でも、銘柄検索でノーロードや買付手数料無料を条件指定して検索すれば、購入時手数料無料の銘柄をソートすることができます。

信託報酬の確認方法

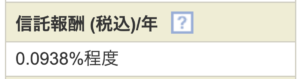

購入時手数料と同じく、信託報酬も商品ページと「目論見書」の2箇所で確認が可能です。

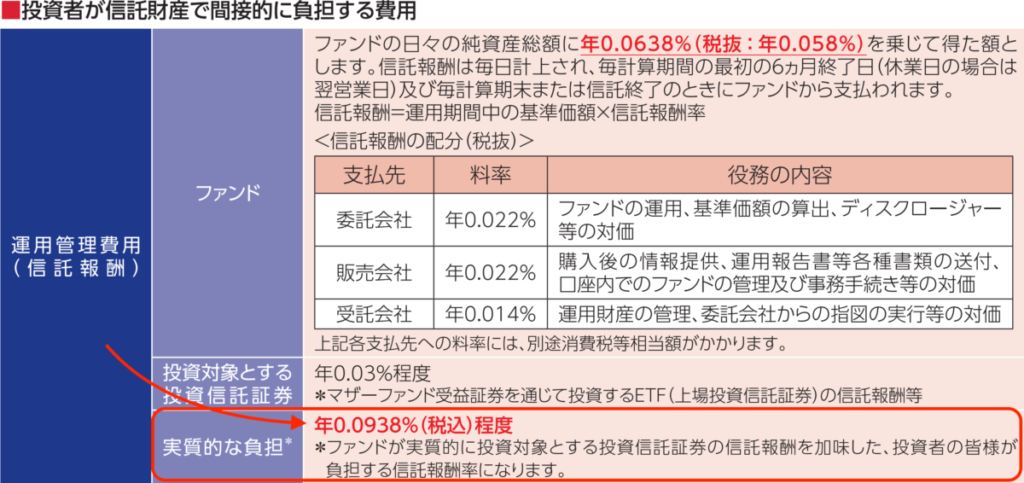

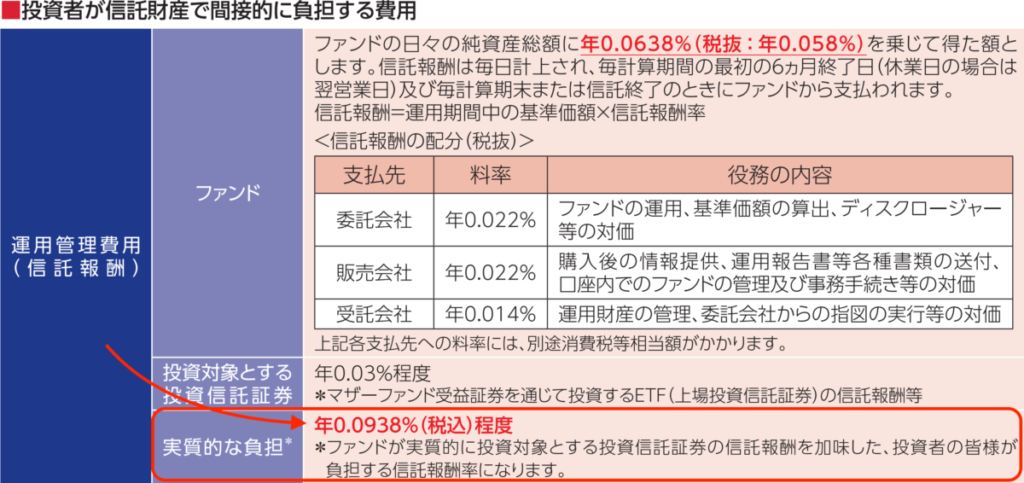

SBI・V・S&P500の商品ページを少し下にすクロースしていくと、次のような記載があります。

同じく、目論見書の中にも信託報酬の確認が可能です。

「ファンドの手数料」という項目を探してみましょう。

SBI・V・S&P500インデックスファンドの信託報酬は0.0938%です。

0.0938%というのは驚異の低コストです。多くの投資信託の信託報酬は0.1%〜1.5%ほどとなっています。

信託財産留保額の確認方法

他の手数料と同様に、信託財産留保額も商品ページと「目論見書」の2箇所で確認が可能です。

SBI証券の場合、商品ページを下にスクロールしていくと、信託報酬のすぐ近くに以下のような記載があります。

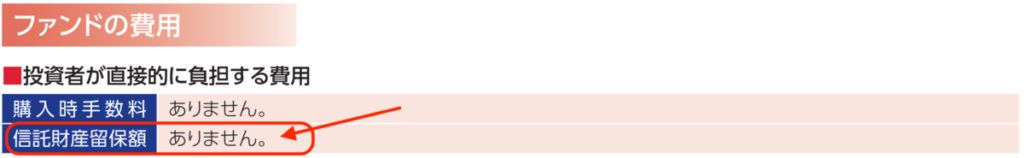

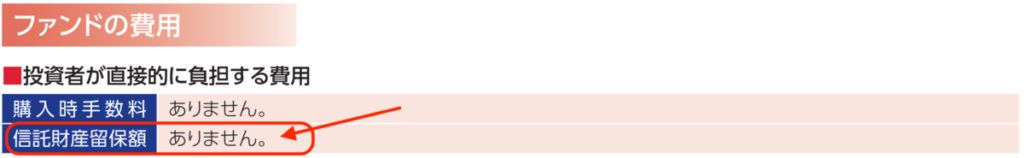

目論見書でも見てみましょう。

SBI・V・S&P500インデックスファンドの目論見書を開いて、「ファンドの費用」という項目に次のような記載があります。

この通り、SBI・V・S&P500インデックスファンドの信託財産留保額は無料となっています。

SBI・V・S&P500は、購入時手数料と信託財産留保額が無料、信託報酬が0.093%ってことね。

米国上位500社に分散投資ができてこの低コストですから、人気が集まるのもうなずけます。

投資信託の手数料の目安は?

投資信託のそれぞれの手数料の目安は以下の通り。

①購入時手数料の目安

無料のものを選びましょう!

購入時手数料が2%なんて商品は、買った瞬間に2%負けてるのと同じです。

初心者におすすめのSBI証券や楽天証券では、「ノーロード」や「買付手数料無料」という条件で検索すれば、購入時手数料無料の商品をソートすることができます。

②信託報酬の目安

0.5%以下のものを選びましょう!

最近は運用会社の競争が激しく、信託報酬が低い商品が増えてきているようです。

しかし、中には2%を超えるようなバカ高い信託報酬の商品も存在します。

基本的には1%を超える商品は避けるのが無難です。

信託報酬は投資信託の保有中ずっと発生するコストなので、極力低いものを選びましょう。

③信託財産留保額の目安

基本的には無料なものを選びましょう。

ただし、信託報酬留保額は無料でなくとも0.1〜0.5%と商品によってそれほどばらつきがないので、購入時手数料や信託報酬ほど神経質になる必要はないと思います。

購入前に目論見書をチェックして、異様に高い数字ではないことを確認する程度で良いように思います。

もちろん信託報酬留保額も無料であるに越したことはないですけどね。

3つの手数料の中でも、信託報酬はリターンに直結してくるため、特に重要です。

信託報酬が低コストで人気の投資信託

投資信託の手数料の中でも、信託報酬は保有中ずっと引かれる手数料になるので、リターンに直結します。

信託報酬を含む手数料が非常に低コストで人気の投資信託の例を挙げると次のようなものがあります。

eMAXIS SLIMシリーズ

eMAXIS SLIMシリーズは、もはや「定番」とも言える投資信託です。

SBI証券、楽天証券など大手ネット証券の多くで取り扱いがあるので、購入のハードルも低めです。

基本的に購入時手数料と信託財産留保学は無料です。

シリーズの中でも特に人気の高い商品が以下の二つ。

- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)・・・信託報酬0.0968%

- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)・・・信託報酬0.1144%

全米と全世界のどちらのインデックスを選ぶかは個人の好みにもよると思いますが、どちらも非常に低コスト。

購入時手数料と信託財産留保額はどちらも無料です。

信託報酬は米国が0.0968%、全世界が0.1144%となっています。

eMAXIS SLIMシリーズは手数料最安を目指していくと明言しています。

今後も更なる手数料引き下げに期待してしまいます。

SBI・Vシリーズ

SBI・Vシリーズは2021年に誕生した超低コストの投資信託シリーズです。

現状、VシリーズはSBI証券で購入可能で、米国に投資できる投資信託としては、eMAXIS SLIM米国を抑えて、現時点で最安の信託報酬となっています。

- SBI・V・全米株式インデックス・ファンド・・・信託報酬0.0938%

Vシリーズではありませんが、全世界に低コストで投資ができる商品として、同じくSBIが手がける以下の投資信託があります。

- SBI・全世界株式インデックス・ファンド・・・信託報酬0.1102%

どちらの商品も買付手数料、信託財産留保額は無料。

信託報酬は米国が0.0938%、全世界が0.1102%となっています。

SBIシリーズの方がeMAXIS Slimよりも微妙に安いな。どれにするか迷っちゃう。

ちなみに私はSBI証券ではSBI・Vシリーズ、楽天証券ではeMAXIS SLIMをそれぞれ積立設定し、DMM株で個別株やETFを取引しています。

関連記事 【本当に最安?】DMM株の評判やデメリット・メリットを踏まえた賢い使い方を徹底解説

【おまけ】投資信託の手数料を実質ゼロ以下にする方法

手数料を実質ゼロ以下というと大袈裟かもしれませんが、投資信託をクレジットカードで購入することで、手数料以上のポイントをゲットできてしまいます。

なんだ、そんなことかよ。ちょっと期待して損した。

そんなこと言わず。

ポイント還元は意外とバカになりません。具体例をあげて見てみましょう。

例えば、先ほど紹介したSBI・VシリーズもSBI証券で毎月5万円までクレカで購入することができます。

SBI・V・S&P500の信託報酬は0.0938%でした。

仮に毎月5万円の積立を5年間続けた場合を考えてみると、運用資産は300万円。信託報酬は年間で約2,814円になります。

対してクレカで月に0.5%のポイントがもらえるとすると、1ヶ月に250円相当のポイントがもらえます。年間の還元額は3,000円相当。

5年間積立継続して300万円を保有していても、年間でかかる信託報酬よりもポイントの方がおいしいってことか。

そうなります。今のは還元率0.5%での例でしたが、SBI証券では今なら1.5%のクレカ還元を実施しており、現金で購入するよりも圧倒的にお得です。

まとめ|投資信託の手数料はいつ引かれるの?各手数料の特徴と目安

投資信託の購入の際に、気にすべき手数料は以下の3つの手数料です。

①購入時手数料・・・購入する際に発生する手数料で、購入時に引かれる。

②信託報酬・・・保有している間、ずっと発生し続ける手数料で、毎日引かれる。

③信託財産留保額・・・投資信託を売却する際に生じる手数料で、売却時に引かれる。

購入時手数料と信託財産留保額については、無料のものもあります。

信託報酬は、投資信託を保有している間ずっと発生し続けるコストにのため、0.5%以下を一つの目安に、極力低コストのものを選びましょう。

投資信託の購入を検討する際は、これら3つの手数料を必ずチェックしましょう。